La exposición itinerante Cabañas para pensar (en el Centro José Guerrero, Granada) y el libro del mismo título en Maia Ediciones, analiza una serie de ejemplos de “arquitecturas íntimas”. A través de ensayos y fotografías se revisitan las cabañas donde pensaron Ludwig Wittgenstein, Martin Heidegger, Gustav Mahler, T. E. Lawrence o Dylan Thomas. Y se recuerda, obviamente, el paroxismo representado por la historia del Walden, obra cumbre de la literatura universal, en la que Henry David Thoreau (1817-1862) se aleja del mundanal ruido para "vivir deliberadamente" en los bosques de Concord (Massachussets). Son lugares donde lo superfluo no tiene cabida.

“Uno admira la decisión —reversible, como se encarga de avisar continuamente el escritor—, de Thoreau de pasar al acto. Creo que es esto, justamente, lo que nos interesaba del tema de las cabañas”, explica el doctor en filosofía Alberto Ruíz de Samaniego (A Coruña, 1966), uno de los tres artífices de este proyecto, junto al diseñador Alfredo Olmedo y el artista Eduardo Outeiro. “No somos hippies, ni siquiera ecologistas, más bien nos intrigaba y nos resultaba tremendamente aleccionador ese corte radical con la comunidad y el medio, con la inmediación típica y el gremialismo, el corporativismo y todos los seguidismos de nuestra época”.

La reconstrucción a escala 1:1 de la cabaña por antonomasia, sirve para crear un hilo finísimo y hermoso que une el Walden como texto y libro, con el Walden como morada virtual de una vida ¿auténtica?. Con ella, se recuperan las ideas de Henry David Thoreau precisamente ahora, cuando las circunstancias han hecho cobrar fuerza sus sugerencias de hace 150 años: “Fui a los bosques porque quería vivir deliberadamente, enfrentarme solo a los hechos esenciales de la vida y ver si podía aprender lo que la vida tenía que enseñar, y para no descubrir, cuando tuviera que morir, que no había vivido”. Muchos asocian esta frase a la película generacional dirigida por Peter Weir en 1989, El club de los poetas muertos. En este intenso melodrama, unos estudiantes de un elitista colegio de Nueva Inglaterra (la patria de Thoreau) descubren el significado de la vida a través de un club de poesía. Las sesiones de sus —secretas y crepusculares— reuniones tienen lugar tras la lectura de ese párrafo.

“Más que valiente por tomar la decisión de alejarme de todo, fui algo loco", Ramiro Pinilla.

Hoy, de repente, la vuelta a la sencillez, al consumir menos y pensar más, propuestas del economista y pensador E. F. Schumacher, cobran un nuevo sentido: se reviste de realidad y pierde el aura utópico. El Informe sobre problemas relacionados con la adicción al consumo, hábitos personales de compra y sobreendeudamiento, coordinado por la Comisión Europea, revela que uno de cada tres europeos compra más de lo que necesita. El consumo, base de nuestro sistema económico, no encuentra ahora un campo favorable en el que seguir creciendo. Y es ahí donde radica el origen de nuevas filosofías sociales o de la actualización de algunas otras. Porque la renuncia forzosa a muchas cosas materiales está propiciando que la gente reflexione sobre lo prescindible y el derroche.“Es un hecho, desde luego. Aparece una reivindicación de ‘la austeridad bien entendida’, es decir, prescindir de lo superfluo en el comportamiento económico personal e incluso empresarial y público”, dice Emilio Ontiveros (Ciudad Real, 1958), Presidente de Analistas Financieros Internacionales.

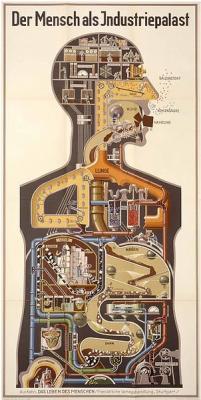

Visionario y moderno

En pleno siglo XXI y lejos de la ficción del cine, parece que son muchos los que están siendo iluminados por Thoreau, quien durante dos años se trasladó a vivir en la cabaña que él mismo había construido, en busca de una independencia intelectual, para ganarse la vida con la honradez de su trabajo. “El objetivo principal de nuestro sistema industrial no es que la humanidad esté bien y honestamente vestida, sino indudablemente, que las corporaciones se enriquezcan (…). Hay mayor preocupación por vestir ropa de temporada, al menos limpia y sin remendar, que por tener la conciencia tranquila”.

La modernidad de un ensayo del siglo XIX no ha dejado de inspirar a muchos a lo largo de las décadas. En Getxo vive el escritor Ramiro Pinilla (Bilbao, 1923), en una casona aislada desde 1958, lejos del mapa literario que dibujan los premios y las presentaciones, y tras abandonar el piso alquilado que tenía en Bilbao: “Más que valiente por tomar la decisión de alejarme de todo, fui algo loco. Tiene sentido tratar ahora de convertir a Thoreau en nuestro Norte, de tenerlo siempre a la vista, y en vez de entregar a la sociedad de consumo un cien o un cincuenta por cien de nosotros, entregarle un diez”, confiesa el Premio Nacional de narrativa 2006. “La primera vez que leí Walden, supe que había otro desplazado como yo y que lo contaba muy bien. Fortaleció mis ideas”. Por supuesto, a esa casa “entre manzanos e higueras” había que bautizarla Walden.

En el otro lado del mundo, el director de cine Hal Hartley (Nueva York, 1959) se expresa en términos parecidos. “De Walden me sorprendió su vigencia, las dudas sobre una civilización sólo impulsada por los mercados, expresaba muy bien mis preocupaciones acerca de la vida contemporánea”, declara. “Supe reconocer a un amigo con el que hablar”. No en vano, en una especie de esquizofrenia artística, todos los filmes de Hartley respiran un saludable escepticismo sobre el capitalismo y los medios de comunicación, especialmente en la película —no estrenada en España— Girl from Monday (2005), un trabajo de ciencia-no ficción donde Walden, en semejanza con las lecturas perseguidas de Ray Bradbury, aparece de forma explícita como símbolo de libertad y rebeldía. “El sistema inventa necesidades y, a continuación, nos convence de que tenemos esas necesidades y luego nos venden las diversas cosas inútiles que necesitamos para satisfacer estas necesidades. Creo que con Girl From Monday quería que la audiencia percibiera como yo esta contradicción”, resume este icono del Cine Independiente Americano de los 90, quien asegura trabajar siempre sobre “la tristeza por la pérdida de algo hermoso y emocionante en la humanidad". "La asocio con avaricia, la vanidad y el utilitarismo, lo que en los últimos años tiendo a llamar consumismo”.

’Hacia lo salvaje’ no habla de lo salvaje exclusivamente como naturaleza, sino de alejarse de la civilización para volverse más humano", Eva Amaral.

La fascinación por la experiencia Walden no ha dejado de crecer. Cuando el dúo de pop español Amaral titularon en septiembre su último disco Hacia lo salvaje, no hicieron sino incorporarse a un movimiento, aún pequeño y disgregado, pero sólido y cabal que busca recuperar una vida auténtica porque “gastar la mejor parte de la vida en ganar dinero para disfrutar de una dudosa libertad durante la parte menos valiosa” (otra vez Thoreau y su insultante lucidez centenaria) parece un sinsentido.

"No habla de lo salvaje exclusivamente como naturaleza", explicaba Eva Amaral (Zaragoza, 1972), “sino de alejarse de la civilización para volverse más humano. Bajarse del tren, porque si este es el camino por el que vamos, yo me bajo en marcha". Thoreau denominaba “lo salvaje” a ese ideal ascético que trasciende la naturaleza y se acerca a lo espiritual, a la filosofía, a la creación artística. “Me interesa muchísimo Walden y la tradición de las cabañas para el retiro y el ascetismo”, dice el director de cine José Luis Guerin (Barcelona, 1960), quien para uno de sus más recientes proyectos, Correspondencias fílmicas, un cruce de caminos visual y colectivo en el que él intercambiaba cartas con Jonas Mekas, eligió la laguna Walden como escenario de rodaje de una de sus correspondencias fílmicas. ¿El motivo por el ideario de vida sencilla en la naturaleza de Thoreau, ese desaparecer que dice el reciente Premio Nobel de literatura, Thomas Traströmer en uno de sus versos: “Creído por nadie va el que vio un géiser,/huido de aljibe cegado, como Thoreau, y sabe/ desaparecer en lo profundo de su verde interior,/astuto y esperanzado”.

Unabomber contra Thoreau

Si seguimos el discurso lógico de análisis de Walden, Guerin da en otra de las claves: la cabaña como un espacio vital, refugio integrado en la compañía “dulce y beneficiosa” de la naturaleza. Un lugar estable, inmóvil, intangible, punto de partida, principio como los que anhelaba Georges Perec. En estos tiempos de crisis económica y cultural, ¿tienen más sentido que nunca las enseñanzas de Thoreau, quien nos empuja a “integrarnos en la única compañía, dulce y beneficiosa, de la naturaleza para poder vivir una vida auténtica?". "Thoreau fue un teórico. Decidió ir a una cabaña a los bosques para demostrar que sus teorías podrían ser verdaderas, pero no estaba escribiendo una especie de manifiesto del Partido Comunista. Sus ideas son lo suficientemente generales como para ser aplicados a situaciones diferentes”, dice Hartley. “Es una bella frase, aunque imposible de llevarla hoy al extremo. Ni siquiera en tiempos de Thoreau, recordemos que su experiencia en la ‘única compañía’ sólo duró dos años”, enfatiza Pinilla. Algunas experiencias suceden por no poder entrar en la cabaña, como el revelador sueño que tiene Hans Castorp en La montaña mágica, quien perdido y agotado en medio de una nevada duerme junto al refugio donde no consigue entrar. “Actualmente, gastamos la mayor parte de nuestras vidas consumiendo, y para poder cambiar esta perspectiva hay que tomar soluciones radicales”, cuenta Miles Seaton, compositor del grupo de folk neoyorquino Akron/Family, quienes escribieron su último disco aislados en una cabaña cerca de un volcán –activo— japonés: “Fue muy inspirador vivir un tiempo aislado, me ayudó a escuchar mejor lo que estaba pasando dentro de mí. El arte espera en lo profundo para ser expresado verdaderamente. Thoreau tuvo una visión romántica de las cosas pero también muy veraz”, reflexiona este músico treintañero cuyos discos invitan a entrar en comunión directa con el ecosistema.

Cuántos lugares quedarán verdaderamente salvajes ahora en América?", Miles Seaton, de Akron/Family.

Las posibilidades de llevar a cabo una experiencia Walden en el 2012 se esfuman por el cambio de escalas en la dialéctica civilización-naturaleza (“¿Cuántos lugares quedarán verdaderamente salvajes ahora en América?", se pregunta el guitarrista de Akron/Family), y porque, como asegura Emilio Ontiveros, “una cosa es verificar el grado de descontento, de desafección de la población respecto de los mercados y otras instituciones en las economías avanzadas, en particular tras la gestión de esta crisis, y otra es creer en que la reacción de esos segmentos de población descontenta será replicar la aventura de Thoreau. Creo que es más probable que la contestación no deje de ser urbana, aun cuando reivindique algunos valores reflejados en Thoreau”. ¿Exceso de idealismo? “¿Por qué ha de ser esto idealismo? Más bien al contrario, no hay una opción más objetiva, más concreta, más ruda y mostrenca que enfrentarte tu solo y sin —casi— mediaciones a la existencia en su grado cero. Uno debe, para empezar, empezar a sobrevivir en el medio, en la soledad, en la compañía, fatigosa e irrenunciable, de una concreción para la que no hay alternativa, comenzando por uno mismo, claro”, asegura de nuevo Samaniego. “Es el estado natural, el de la soledad, de los que buscan cosas dentro de sí mismos. Pero no basta. Todos somos animales sociales. La soledad es un privilegio, no un estado continuo. La sociedad nunca se ha quedado sin mí”, advierte Pinilla. Algunos, como el catedrático Fernando R. de la Flor en su ensayo para el libro Cabañas para pensar sostienen que el ansia por aislarse para crear “ha acabado por disolverse en la atmósfera de una ultramodernidad marcada por la fluencia de cargas informativas (…) y por la necesidad de conectividad absoluta de los agente”, de manera que no es que no se pueda repetir de la experiencia Walden sino que ya las minorías intelectuales ya no creen en ese alejamiento con respecto a las cosas y las casas. “Cada día me siento el deseo de aislarme”, confiesa Hal Hartley: “Pero lucho contra él. Porque esas ganas de estar aislado es una forma de desesperación. El Unabomber (anarquista que enviaba cartas-bomba desde un remota cabaña en Montana a finales de los años setenta) era un desesperado, Thoreau no”.

El mero hecho de procurar vivir preservando una autonomía frente a lo colectivo, será una de las máximas para muchos pensadores en los próximos años, y eso que en las revueltas juveniles de 2011 apenas hayan incorporado referencias a la naturaleza, al individuo como unidad de medida. “Vivimos tiempos duros para la lírica. Lo más difícil, hoy, es hacer emerger la personalidad individual. Es como si Thoreau, la ecología y valores tan deseables no entraran en propuestas políticas, comunitarias. La lírica la toca uno”, resuelve Pinilla.

El folk es una cabaña

Cabaña y soledad son dos conceptos que llevan años unidos a la escena de la música folk estadounidense: la cabaña está hecha de los mismos materiales de la naturaleza; Antología de Música Folk Americana, definida por Bob Dylan como “la única música válida”, data de 1952, es obra de Harry Smith, quien dividió los discos, no por capricho, según tres colores, reflejando el agua, el fuego y el aire. El caso reciente más popular de esta conexión es el de Justin Vernon, un joven músico americano quien decidió aislarse en una cabaña para componer el primer disco del proyecto Bon Iver, que le reportó, a posteriori, fama mundial. Tres meses en los bosques de Wisconsin para imitar el retiro a una cueva de Johnny Cash. “Cuando estás allí, en medio de la nada, no tienes ninguna distracción, no hay gente merodeando, juzgándote, influyéndote de alguna forma. La naturaleza no es restrictiva, es un buen sitio donde estar cuando quieres ser creativo”, declaró entonces el músico a la revista Rockdelux. La compositora Eilen Jewell o el grupo Akron/Family han declarado haber compuesto discos aislados en cabañas. Otro caso significativo es el del compositor Ray LaMontagne quien compró un terreno en el medio del bosque donde construyó con sus propias manos una cabaña sin electricidad ni agua corriente.

Beatriz G. Aranda para el País